近日,我院反刍动物营养团队在国际著名微生态专业期刊《TheISME Journal》(中科院1区Top, IF:11.8)发表了题为“Adaptive survival strategies of rumen microbiota with solid diet deficiency in early life cause epithelial mitochondrial dysfunction”的研究性论文。

微生物是地球上最古老、分布最广的生命体,其在极端环境及营养匮乏条件下,进化出一系列自我保护的生存策略。即使在营养相对丰富的哺乳动物胃肠道,微生物也面临如何在营养过剩/匮乏的条件下更好地定植和存活。由于微生物和宿主营养需要难以完全剥离,导致胃肠道微生物营养底物匮乏模型难以建立,对极端“饥饿”条件下胃肠道微生物的生存策略及宿主适应机制认知不足。具有食草特性的反刍家畜在长期进化过程中,形成密切的日粮-微生物-动物互作体系,瘤胃是体现三者互作的典型器官。本文抓住幼龄反刍动物小肠和瘤胃功能转换的关键过渡期,利用液态奶可经由食管沟绕过瘤胃进入真胃和小肠消化,而固体日粮直接进入瘤胃消化的生理特点,通过完全不补饲固体日粮成功构建了瘤胃微生物营养底物匮乏模型。

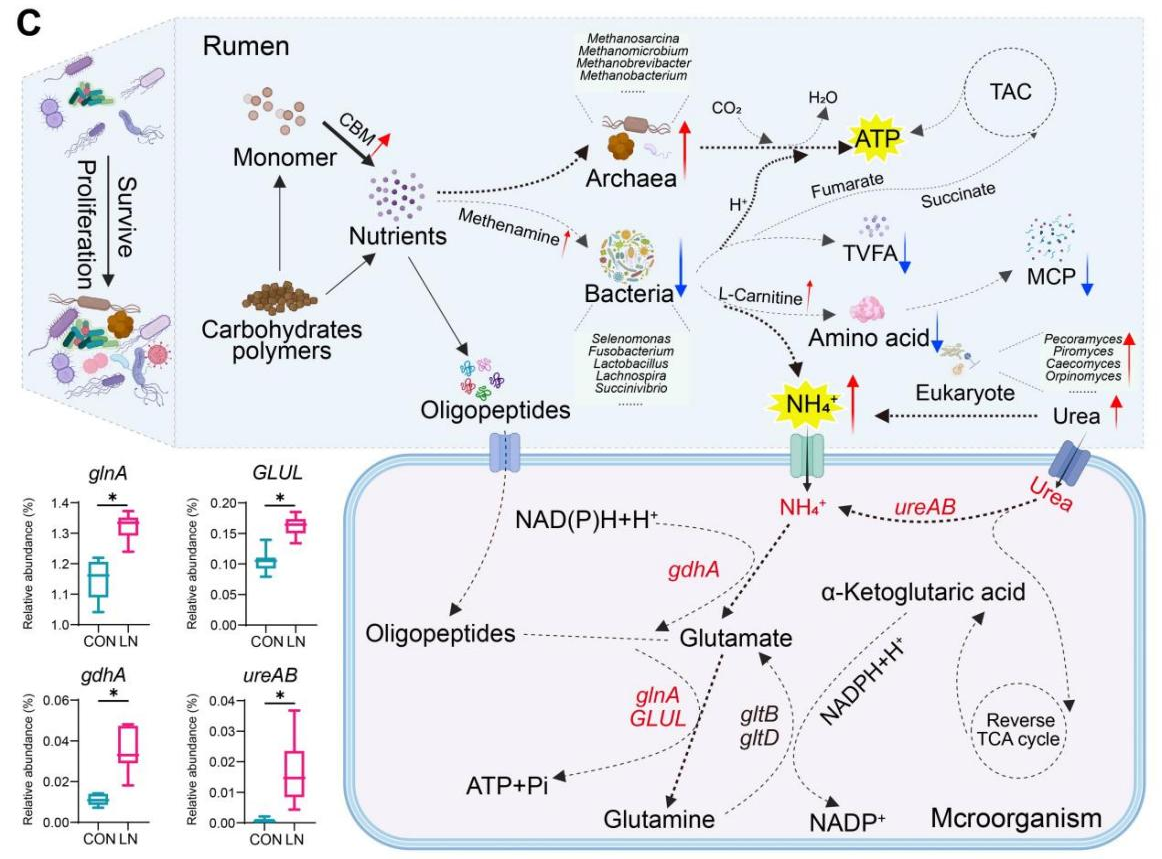

研究发现,在营养底物极度缺乏的情况下,瘤胃微生物互作网络简化,细菌辛普森指数降低,普雷沃氏菌属、新月形单胞菌属、巨型球菌属和解琥珀酸菌属等基石微生物的丰度下降,消耗氢的古菌(Methanosarcina;Methanomicrobium;Methanobrevibacter;Methanobacterium)和生产氮的真菌(Pecoramyces;Piromyces;Caecomyces;Orpinomyces)占据了更主要的生态位,以此提高微生物的能量和氮利用效率。同时,瘤胃微生物还可通过glnA、GLUL、gdhA、ureAB等基因激活谷氨酸-谷氨酰胺代谢通路增强氮素的内循环来维持生存。在此基础上,研究进一步发现,瘤胃微生物的这种生存策略导致宿主能量代谢所需挥发性脂肪酸供给不足,引发瘤胃上皮细胞周期蛋白(CCNB1、CCNE)表达下调,线粒体形态异常,线粒体DNA拷贝数与ATP生成量显著降低,最终导致线粒体功能失调。上述研究揭示了生命早期胃肠道微生物的适应性存活策略及宿主的响应机制,为深入理解胃肠道微生物的生态进化关系提供新视角。

图1 营养物质缺乏条件下瘤胃微生物功能变化及适应过程

动物科技学院博士二年级研究生余诗强为论文第一作者,刘军花教授为论文通讯作者,朱伟云教授及毛胜勇教授对本研究进行了指导,在读硕士研究生付雨婷、曲金瑞及博士研究生张凯也参与了该项工作。该研究得到了国家自然科学基金优青项目(32422083)及南京农业大学“滨江基石”计划专项资金(KJJQ2025020)的支持。原文链接:https://doi.org/10.1093/ismejo/wraf064

【编辑:刘敏 校对:何青芬 审核:汪浩】

2025年5月7日